こぶた探訪記

|

土肥あき子 →■□profile□■ |

| 1、けいこさんからの質問 |

|

平成八年七月一日から十年という期間を設定してインターネットで始めた「清水哲男の増殖する俳句歳時記」は一日一句鑑賞、毎日ページ更新という画期的なホームページだった。 平成八年といえばつい先日のように思うが、前年の十一月にウインドウズ95が発売となり、ようやくコンピューターがパソコンとなって、家庭や個人に入り込むインターネット文化のあかつきともいえる年である。また、今では句会や吟行で多くの人が愛用している電子辞書が爆発的売上げを見せるのも、翌年あたりであることでも、このたった十年ほどが、どれほどの勢いでキーボード操作に人々を駆り立てたのかが分かる。やや話しは逸れるが、落語家が噺のマクラで「猫も杓子もマウスマウスと…」などと言って、笑わせることができたのもこの頃からだろう。 現在ではブログを始め、日替わりで俳句鑑賞をしているサイトも数多く見られるようになったが、当時はその日に合った俳句と、著名な詩人が書く五百字もの鑑賞文が毎日読めるということは、たいへんぜいたくな企画であった。個人のホームページであるにもかかわらず、深夜零時に定期更新されるたび、まさか清水さんが手動で毎晩行っているとも思えず、一体どうやってこの仕組みが出来ているのだろうと首を傾げたものだった。ともあれ、昨年八月、無事十年無休で継続という偉業は終わり、現在は「新・増殖する俳句歳時記」となって、私を含めた七人の筆者が日替わりで担当している。 私がこのサイトを知ったのは平成十年である。この頃には、ウインドウズでは98が、マッキントッシュはimacが発売され、パソコンは家庭の主婦や、年輩の方にも便利なツールとして利用されるようになっていた。インターネットで使用するモデムも通信速度が大幅にアップし、時間を気にせずアクセスできる環境が整ってきた時代だ。サーチエンジンも普及し、ヤフーやグーグルなどを経由して「増殖する俳句歳時記」は、日に十人くらいしか見ていなかったという開設当初から、毎日数百人が閲覧する人気サイトとなっていた。読者層は多岐にわたり、俳人からまったく俳句を知らない人、高齢者から十代の若者までが日課のように訪れる。 筆者と読者の行き来が自在であることが、インターネットと一般の雑誌との大きく違う点であろう。「増殖する俳句歳時記」にも、清水さんのメールアドレスが開示されており、読者は意見や質問、感想を直接メールできるようになっていた。読者が増えることで、さまざまな希望要望、なかには苦情などもあったという。あくまで個人が運営しているページだとはいえ、寄せられる多くの話題を無視するわけにもいかず、双方向性に期待をかけ、平成十二年、読者用の掲示板が設置された。そこは愛読者が仲良く出入りし、それぞれの感想などを述べ合う居心地の良い場所となったが、名を明らかにしなくてもよいというネット社会の無法者に踏み荒らされ、残念ながら一年に満たず幕を閉じることになった。「荒らし」と呼ばれる無法者は、誰かの発言に対して執拗にからんできたり、またたしなめられたりすると過激な発言で応じ、それも絶え間なくしかも長文を投稿する迷惑行為のことである。プロバイダ側で取り締まる規約も、現在より数段劣っていたこともあり、不適切な発言があった場合には、管理する個人がひたすらせっせと削除を行うしか方法はなく、管理者に多大な労力とストレスを与える事態となっていた。 とはいえ、十年の歳月のなかで、読者を巻き込んで追いかけたもっともエキサイティングな一句への発端がこの場に書かれた質問からだったことを思うと、短い間ではあったが掲示板が存在した意義は大きい。 それはけいこさんからの投稿だった。 「こがらしや子ぶたのはなもかわきけり。これは小学校の教科書にのっていて、今でも覚えている俳句です。どなたか作者をご存知の方はいらっしゃいませんか?」 このけいこさんの愛誦句をめぐり、掲示板に集う読者は、作者探しに夢中になった。 けいこさんは清水哲男さんの高校時代の同級生であったこと、当時俳句は小学校四年の国語で習っていた、という情報が続いて寄せられた。清水さんは昭和十三年の早生まれ。小学校四学年は昭和二十二年の計算となる。戦後間もないこの時期には、全国統一で同じ教科書を使っていたことなども判明した。しかし、同級だったはずの清水さんを含め、授業で登場した俳句を覚えている、また、いまだにその教科書がどこかにあるはずだ、など直接解決につながる投稿はなかった。 インターネット掲示板の利点は、あらゆる世代のあらゆる分野の人々の結集が可能であることだ。一堂がいちどきに集まることはできなくても、それぞれの時間帯を使って情報が書き込まれていく。宵っ張りが夜中に検索機能を駆使して調べた図書を、昼間時間に都合のつく主婦が図書館に行って調べる、というような分担が自然となされていく。 それにしても教科書に載るほどの俳句である。それはインターネットの特性を最大限に活かし、日本全国からさまざまな情報が提供され、あっという間に明快な結末を迎えると皆が考えていた。わっと喜ぶ瞬間を見逃すまいと、誰もが頻繁に掲示板をチェックした。 しかし、このこぶた。そう簡単にはつかまらない。まるで油を塗ったこぶたを捕まえる祭りをなぞらえているような顛末になろうとは、この時には思いもよらぬことだった。 |

| 2、教科書図書館へ |

|

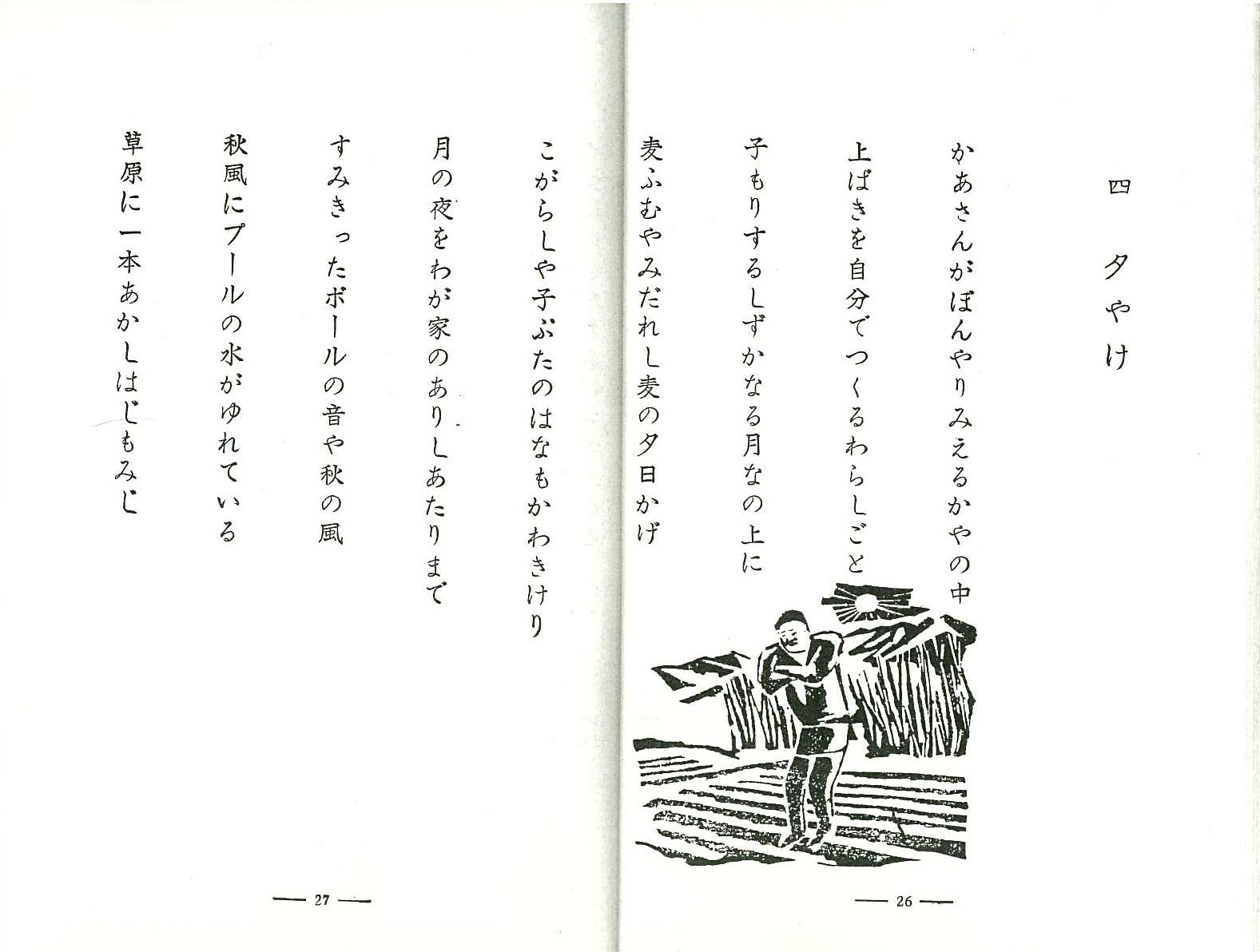

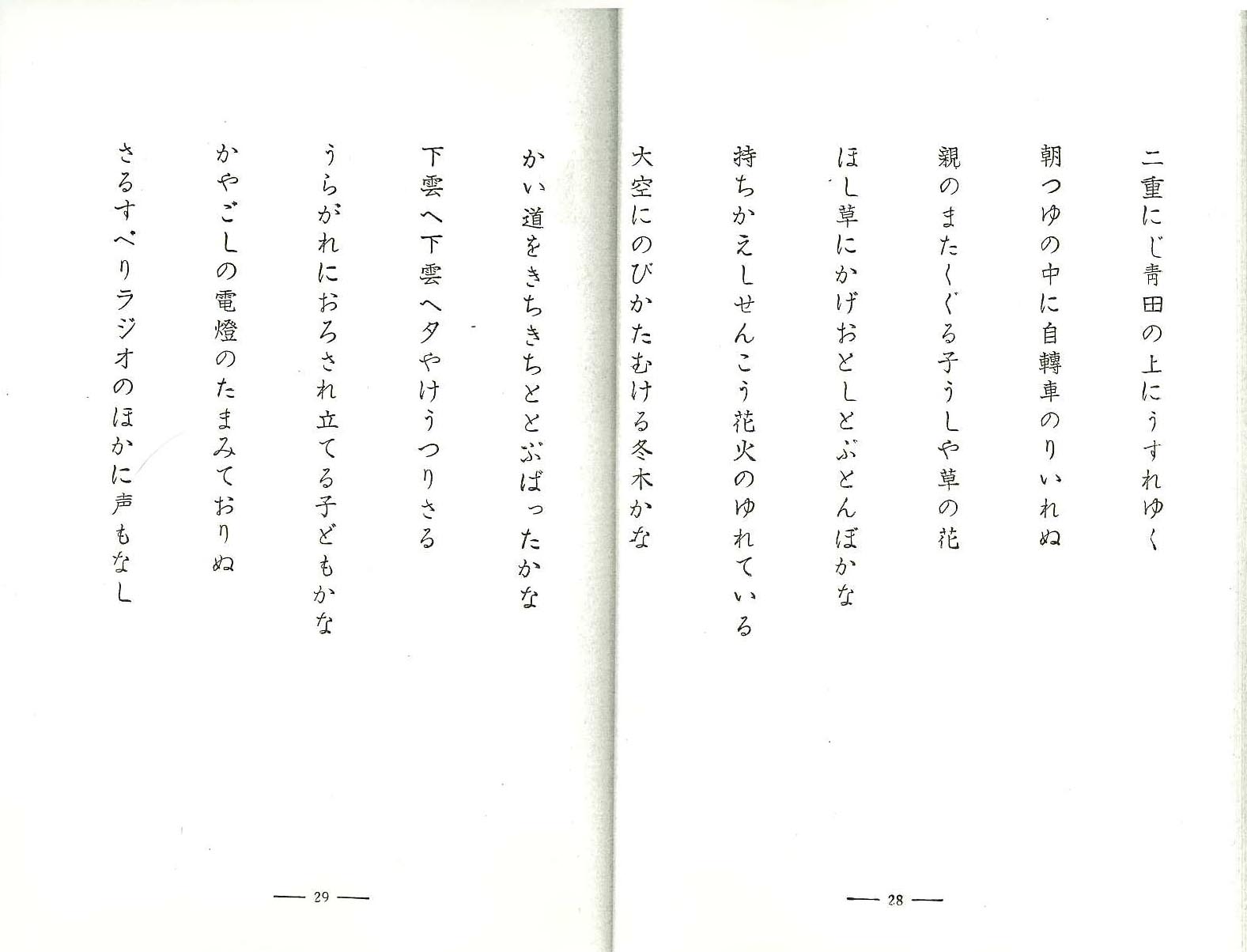

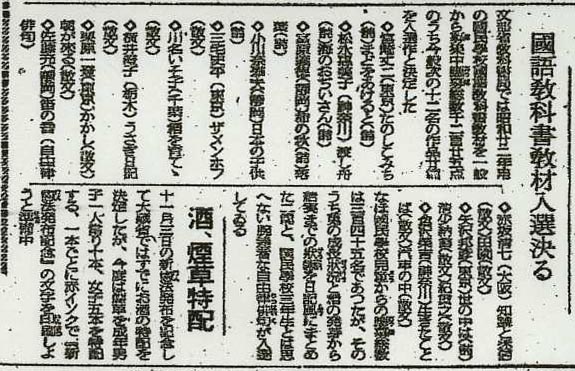

まず、昭和二十二年に使用していた教科書探しである。これがたいへん大きな意味を持つ時期だった。それは教育基本法、学校教育法が成立し、それにより戦後の教育制度と教育実践の基本方針が示された年だったのだ。従来の国民学校初等科は小学校と改められ、高等科は廃止。男女一緒の教室など、新しい試みが導入された。もちろん教科書も一大転換を求められ、「これを学ぶ」から「これで学ぶ」という方向が示されていた。それまで使用していた戦時教材や極端な国家主義的・軍国主義的教材の、いわゆる墨塗りで省略削除が行われたものから、新学制の小・中学校で使用する新教科書は授業開始に備えて文部省によって急ぎ編集されていく。 しかも、昭和二十四年から導入する教科書検定制度を前に、昭和二十二年四月から使用しなければならなかったため、社会情勢の変化がいちじるしい時に、教育基本法、学校教育法、学習指導要領の完成される以前に、それを予想しつつ、編集を進めなければならなかったという難題も抱える。さらに、用紙の不足、印刷工場の復興されなかった時代にそれは多大な苦労を伴ったが、しかし文部省は後の手本となるよう大いに発奮して作られた、国定としては最後の国語教科書だった。 教科書についてあれこれ探しているなかで、こんな発言を見つけた。 「昭和二十二年四月に東北の小学校に入学しました。国語の教科書の最初にガリ版刷りのもので勉強したような記憶があります。最初は大きな新聞紙のような紙に印刷したものを折って切った事を思い出しました。切るのに失敗したら、後で本当の教科書をもらえるとの事でした。」 『日本教科書体系』によると、新教科書発表の前年の昭和二十一年は、戦前使用していた教科書から戦時的教材を削除したのみの暫定教科書が配られている。この仮刷りの国語教科書は、当時の物資不足、特に紙の不足から、新聞用紙を使い、折りたたみで綴じていないパンフレットといった形であったという。晴れて翌年、全国一斉に新しい教科書が手に渡ったかというとそうでもなく、地方では前述のように暫定教科書が仮に配られているという事実もあったようだ。 東京都江東区住吉にある財団法人教科書研究センターでは教科書図書館が併設されており、戦後の教科書を閲覧することができることが分かった。問い合わせてみると、資料として戦前の教科書なども一部揃っており、また昭和二十二年に使用していた文部省著作教科書も所蔵しているという。これはもう解決したも同然と、足取りも軽く図書館へ向かった。 墨を塗られ、切り取られ、すかすかになった軍国時代の教科書の隣に、新しい日本の未来をになうべく生まれた教科書はあった。二年後の検定となるまでの短い時期でしか使用されない教科書とはいえ、カラーを用いた表紙には低学年用には赤いワンピース姿の女の子が、また上級になるにつれ繊細な薔薇などが描かれ、児童の興味に沿って細やかに気が配られていることが見てとれた。 この表紙は当時の小学生の心にずいぶん残ったらしく、 「中味については記憶がないのですが、ただ国語の教科書の表紙の男の子と女の子の服装が都会的で、殊に女の子が履いていた赤い靴が欲しかった」 と、広島で一年生の国語を手にした女性は回想している。 小学校第四学年は学期ごと上中下の教科書があり、下の巻にけいこさんの愛誦句を含めた二十四句が「夕やけ」の表題で並んでいた。(便宜上、作品に通し番号を付加) 1 かあさんがぼんやりみえるかやの中 2 上ばきを自分でつくるわらしごと 3 子もりするしずかなる月なの上に 4 麦ふむやみだれし麦の夕日かげ 5 こがらしや子ぶたのはなもかわきけり 6 月の夜をわが家のありしあたりまで 7 すみきったボールの音や秋の風 8 秋風にプールの水がゆれている 9 草原に一本あかしはじもみじ 10 二重にじ青田の上にうすれゆく 11 朝つゆの中に自轉車のりいれぬ 12 親のまたくぐる子うしや草の花 13 ほし草にかげおとしとぶとんぼかな 14 持ちかえしせんこう花火のゆれている 15 大空にのびかたむける冬木かな 16 かい道をきちきちととぶばったかな 17 下雲へ下雲へ夕やけうつりさる 18 うらがれにおろされ立てる子どもかな 19 かやごしの電燈のたまみておりぬ 20 さるすべりラジオのほかに声もなし 21 くれていく巣をはるくものあお向きに 22 まえ向けるすずめは白し朝ぐもり 23 ひたいそぐいぬにあいけり木のめ道 24 歩みくる胸のへにちょうとびわかれ けいこさんの愛誦句が5で登場している。五十年の時を越え、一字も間違いなく記憶されていたことに驚きを覚えつつ、作者の名を探した。しかし目次にも、巻末にも、どこを探しても作者名が見つからない。それに、あきらかに同一作者とは思えない作品群に違和感も覚えていた。    文部省著作教科書「小学校第4学年(下)」 |

| 3、とらの巻発見 |

|

掲示板では教科書から、教師が使用するとらの巻的な書物の探索へと傾いていった。いくつかの有力な情報のなかで、『学習指導要領国語科編(試案)』に出会う。学習指導要領とは、文部省が教科書とともに発行し、教師が指導を計画し実施する際の基準を示すものであり、各章ごとに細やかな運営方法と留意事項などが書かれている書物である。 新体制の学習指導要領は、アメリカ各州で用いられているコース・オブ・スタディーを参考に作製するように助言された文部省が、司令部内の民間情報教育局の指導により作成し、昭和二十二年十二月に一般篇ならびに各科編が試案として発表されている。 これはwebサイト「教育情報ナショナルセンター(NICER)」に「過去の学習指導要領」としてインターネット上に掲載され、原文をダウンロードすることができる。※1 『学習指導要領国語科編(試案)』は小中学校併せて一冊となっており、小学校高学年(四、五、六年)では「実際生活の目的と用途によって、表現の形態をしだいに多様化にしよとする要求をもたせる」などが指導上の注意として挙げられている。そして、巻末に目指す「小学校国語教科書における教材原作者ならびに原典一覧表」はあった。 「夕やけ」が掲載されている小学校国語第四学年下を見ると、原作者の項目には「児童作、中村草田男、窪田致格、西山泊雲、高浜虚子、村上鬼城」と、素っ気なく名前が並んでいた。二十四句中、誰がどの句の作者なのかの記述はない。最後から二句目によく知られた草田男句があることから、列記された名の順番通りに並んでいるとも考えにくい。 「先生、作者は誰ですか」という生徒の質問に、教師はどう答えていたのだろうか。 さらなる探索で本書の他にも『小学校国語学習指導の手びき』があることが分かり、こちらでも各章の解説を行っているようだという情報が入る。編集は「文部省国語教育研究会編」とあり、おそらく先の試案を補うものではないかと憶測し、それではこれこそ間違いなく教科書のとらの巻なるものではないかと、ふたたび探訪メンバーは喜びに湧く。早速所蔵の確認できた国会図書館へ足を運んだ。 『小学校国語学習指導の手びき 第4学年用』での該当箇所の記載は次の通り。 「この課の作品の作者は、『学習指導要領国語科編』の参考に児童作、中村草田男、窪田致格、西山泊雲、高浜虚子、村上鬼城と列挙されています。」 祈るような気持ちで続く文字を追えば、 「しかしどの作品がだれのであるかは考えないでよいように思われます。作家によってはくがつけられるべきではなく、作品本位で考えていくべきであります。」 なんということだろう。がっかりを通り越して、決して見つからないことが運命のような諦観にとらわれていく。ともかく絶対に教える気はないのである。先生は生徒の質問に「詮索しないでください」と答えるのだ。 そもそも文部省発行の『学習指導要領』があるにもかかわらず、なぜ文部省国語研究会の『小学校国語学習指導の手びき』が存在したのだろうか。本書は昭和二十四年に発行されている。既に民間教科書検定が始まっている年代である。しかし実情は、民間の検定教科書は三社四種が合格したが、各学年を通じて発行されているものは国定国語教科書以外になく、実際に各学年で共通した民間検定教科書を使用できる状態になるのは、昭和二十五年以降であったという。しかも、指針となるべき『学習指導要領』が、学校に一冊も行き渡らないという実態もあり、文部省は『学習指導要領国語科編(試案)』をさらに現代化させた『小学校国語学習指導の手びき』が必要となったのだった。 ということは、あくまで下敷きは『学習指導要領国語科編』であることから、ここに収められた情報より多くは望めなかったということであろうか。しかし、編纂委員の多くは、教科書作りにも参加したメンバーが関わっていたのであるから、この部分に異を唱える者がいたとしたら、作者解明は行われていたことだろう。作者が列挙されているにとどまった『学習指導要領国語科編(試案)』と比較すれば、わずかに配慮されているとはいえ、「作家によってはくがつけられるべきではありません」とはなんとも奇妙な記述である。同じ教科書に収録されている「どんぐりと山ねこ」には「宮沢賢治」と明記されているのだから。 さらに『小学校国語学習指導の手びき』には、 「従来は、有名な歴史的作家の作品を少数かかげていたものでした。一茶とか千代、芭蕉、蕪村、あるいは子規など本格的で、危なげのないところをほんのサンプル程度で出したのでした。ところが、この教科書は、それとは全然別の立場をとっています。すなわち有名無名おとなこどもの区別なく作品本位で、子どもらしく、理解し易いものをとりあげています。」 と、その正しさをことさら強調するような記述もある。 それにしても無記名の作品群のなかに著名俳人と並び児童作も含まれるとは、一体どういうことなのだろう。時代は昭和二十二年。作者を伏せるという実験的なこの形、なにかに似ていないだろうか。 ※1 昭和22年度(試案)「学習指導要領国語科編」→こちら |

| 4、第二芸術論への意識 |

|

桑原武夫が雑誌「世界」(岩波書店)に俳句批判である「第二芸術ー現代俳句についてー」を発表したのは、昭和二十一年十一月号。まさに新教科書編集の真っ最中のタイミングである。桑原は、作者名のない十五句を並べ、同僚や生徒たちに作品の優劣を付けさせ、俳人・素人の作品を区別できるか、という実験を踏まえたうえで論を展開させていくのだが、この名を伏せた一覧が、新教科書に掲載された二十四句のレイアウトとそっくりなのだ。 論評の本文には「文化国家建設を本気で考えるならば、その中身を考えねばならず、この第二芸術に対しても封鎖が要請される。学校教育からしめ出してもらいたい。」と書かれ、文末はなんと「新しくできた教育調査委員に俳句のわからぬ人が何人おられるのか。いささか不安を感じて、あえて蛇足を加えた」で締めくくられる。これではまるで「新しい教科書を作るなかで、俳句を高級文学と思っている旧弊な人間が多く関わっていては困る」と言わんばかりだ。当時、桑原は四十二歳。この若き評論家の発言は、はたして教科書内容に影響を与えたのだろうか。 新教科書編集には、石森延男(五十歳)を中心に、谷川徹三(五十二歳)、中野好夫(四十四歳)、河盛好蔵(四十五歳)、矢沢邦彦(六十四歳)、輿水実(三十九歳)、麻生磯次(五十一歳)、片岡良一(五十歳)、川端康成(四十八歳)、岩渕悦太郎(四十二歳)、佐藤信衛(四十二歳)、西尾実(五十八歳)、小林英夫(四十四歳)、吉田精一(三十九歳)、石井庄司(四十七歳)などが編集委員として協力していた。石森の友人であり、小説家の矢沢邦彦の六十四歳を除けば、スタッフの多くが四十代という、桑原と同世代の驚くほど若いメンバーで構成されていた。 戦時中の軍国精神を排すべく、アメリカ教育使節団が国語改革の急務を強調するなかで、若きスタッフたちは、従来の教育理念を刷新し、一転させなければならない苦労は計り知れないものだった。しかし、「疎開からもどってきた子どもたちを見て、ぼくは凍える手をさすって書くようになった。(中略)あとから、あの子どもたちがついてくるではないか。あのいたいけな足を、あのまつげの伸びた両眼を、どうして放っておけよう、見捨てられよう」(石森延男『作文二十話』)と、敗戦による混乱と虚脱のなかで、大きな悲しみを背負ってしまった子どもたちに対し、ひたすら愛に満ちたまなざしを向け、新教材を書き下ろしていた。 具体的な国語教育の変貌はまず社会の実情を第一に考え、「みんないいこ」から始まるひらがな先習から始まった。新一年生のなかには「カタカナを先に勉強すると思って、カタカナばかりをおさらいしていた」という苦い思い出を作ってしまった例もあったようだが、石森は『教育技術』(昭和二十二年五月号)のなかで「平仮名表記が世間一般に行われており、また憲法や法律の文章、公文書、科学論文の叙述も平仮名。これに早くからならさせることが教育である。従来のように二年生になって平仮名にきりかえるのは教育のロスとなる。平仮名は、難しいものではなくむしろ筆順の点からいえば、片仮名より易しく、それに美しい」と述べている。この最後に加えた「美しい」のひと言に、古めかしい国語学者ではなく、若々しい文学者の横顔が見える。 教科書編集委員と桑原との接点を探ると、桑原の師としてもつとに有名である京都帝国大学仏文科河野与一のもとで学んでいた河盛好蔵が挙げられよう。ほかのスタッフも多くが京大出身者であり、同世代となれば「第二芸術」という従来にない過激で大胆な提言を、若き教科書編集委員たちは充分に意識したであろうことは、想像にかたくない。 桑原も、もちろん教科書関係者の多くが「俳句のわからぬ人」ではないことを承知のうえで、先の「蛇足」を加えている。石井庄司は桐陰の俳号を持ち、中学校四年からホトギスを購読投句し、上京して一時原石鼎の指導も受けている。川端康成も俳句を作っていたし、麻生磯次は俳諧、川柳、洒落本など江戸庶民文学への造詣も深く、文学における笑いの研究も有名である。リーダーの石森は新教科書発行直後の発言にさえ「すべて真理は小さな世界にひそんでいる。〈山路来て何やらゆかし菫草〉である。(中略)ああ思へば愉しいかな日本国語教育の門出よ」と芭蕉を引用している具合である。 委員たちは新教科書でも俳句を掲載することを、まったく当然と考えていたことだろう。しかし桑原の論が新しい風潮として論壇の中央で脚光を浴びているなかで、旧来の既成の概念を与えることを避けるため、『小学校国語学習の手引き』にあったように、定型俳句を「文学形態の一つとして、我が国伝統のもの」として紹介し、著名な俳人の作品も子供に理解しやすいものを取り上げ、児童作とともに混在させ、名を伏せ、しかも「作品本位で考えていくべきであります」と、だめ押しとも思える作者不在の指導方針を打ち出したのではないだろうか。熟考の結果が第二芸術と同じレイアウトになったとは皮肉ともいえよう。 その後、桑原武夫は、石井庄司・山本有三とともに、自身が国語教科書(昭和四十七年/日本書籍)の編集委員となった。そののち、朝日グラフ(昭和六十年四月号)で「(第二芸術のなかで)学校教育から江戸音曲と同じように、俳諧的なものをしめ出してもらいたい、というのは、ちょっと言いすぎてあったかと思う」とは、教科書編集の実体験を経てのちに、あらためて彼に言わしめた言葉だろう。 |

| 5、人海戦術で作者当て |

|

さて、第二芸術のおかげで、教科書掲載句の作者が明記されない憂き目にあった可能性はたしかにあるとして、現実に小学校四年生の少女が、教科書のなかで生まれて初めて俳句に触れ、そして長い年月口ずさんでいたというのはまぎれもない事実だ。掲示板では原点に戻り、「中村草田男、窪田致格、西山泊雲、高浜虚子、村上鬼城」が含まれているという二十四句を前に人海戦術で作者を解明していこうという動きに変わっていった。 しかし、記述が小学校四年で習得する漢字しか使われていないことや、新体制により旧仮名から新仮名表示となっていることなどもあり、インターネットで検索するにはたいへん不向きな情報群であった。そこで各人はパソコンを離れ、全集や歳時記を前に一句ずつ目で確認するため、それぞれ最寄りの図書館に出向いた。結果、草田男の『長子』を丹念に調べた大阪在住のNさんから、最後の八句がすべて草田男で占められているという報告が入った。さらに、西山泊雲、高浜虚子、村上鬼城の作品が一句ずつ見つかった。 しかし、ここでぱったりと発見は止まり、このあたりから掲示板に集う人たちの覇気は下降する一方となる。「切れ字がふたつもあるのだから専門俳人とは考えにくい」、「児童作であった場合はもうお手上げではないのか」、「だいたい豚の鼻が乾くことなんてあるのか」など、発言もだんだん暗くなっていった。 ちなみに豚の鼻はたいへん高機能で嗅覚は犬より優れているのだそうだ。飼育の適正環境は摂氏十五度から二十五度。掲句の通り、木枯しが吹きすさぶ屋外での飼育で、常に湿っているはずの鼻が乾いているという状態が、ありのままの写生句だとすると、こぶたの命は危ない。 掲示板閉鎖も伴って、こぶた捜索隊は自然解散したかに思われたが、それでも先の草田男発見のNさんとともに、当時の空気を知る清水哲男さんのアドバイスをもらいながら、いつの日かけいこさんにこぶた発見の報告をして驚いてもらおうと、細々と活動は続いていた。 その存在すら分からなかった窪田致格も、昨年三省堂新歳時記虚子編の蜻蛉の項に見つけ、これで現在までに作者の判明した句は次の通りとなった。 1 かあさんがぼんやりみえるかやの中 2 上ばきを自分でつくるわらしごと 3 子もりするしずかなる月なの上に 4 麦ふむやみだれし麦の夕日かげ 5 こがらしや子ぶたのはなもかわきけり 6 月の夜をわが家のありしあたりまで 7 すみきったボールの音や秋の風 8 秋風にプールの水がゆれている 9 草原に一本あかしはじもみじ 10 二重にじ青田の上にうすれゆく 11 朝つゆの中に自轉車のりいれぬ 12 親のまたくぐる子うしや草の花 (西山泊雲) 13 ほし草にかげおとしとぶとんぼかな (窪田致格) 14 持ちかえしせんこう花火のゆれている 15 大空にのびかたむける冬木かな (高浜虚子) 16 かい道をきちきちととぶばったかな (村上鬼城) 17 下雲へ下雲へ夕やけうつりさる (中村草田男) 18 うらがれにおろされ立てる子どもかな(中村草田男) 19 かやごしの電燈のたまみておりぬ (中村草田男) 20 さるすべりラジオのほかに声もなし (中村草田男) 21 くれていく巣をはるくものあお向きに(中村草田男) 22 まえ向けるすずめは白し朝ぐもり (中村草田男) 23 ひたいそぐいぬにあいけり木のめ道 (中村草田男) 24 歩みくる胸のへにちょうとびわかれ (中村草田男) 著名俳人の作品を消し込んでいくと、後半に集中していることが分かるが、句数もばらばらなら、指導要領に列挙されていた名前の並び順に準拠しているわけではない。それにしても草田男だけ異様ともいえる配分は何を意味するのであろうか。ともあれ作品前半は児童作である可能性はほとんど間違いないだろう。 はたして教科書編集委員は、児童の作品をどのように発見し、登場させていたのだろうか。一般の子どもの作品であっても教科書に採用されているからにはどこかに出典があるはずである。戦後の新教科書制作の背景に迫ってみると、そこに思わぬ収穫があった。 『文部省著作戦後教科書解説』の「国語」を開くと、「国語教科書教材の公募」という文字が飛び込んできた。 「文部省は昭和二十一年四月六日、国民学校国語教科書の教材を広く一般から募集することを新聞発表し、そのむねを府県知事関係諸学校へ通牒した。」とある。 暫定教科書の使用が始まったばかりの昭和二十一年四月に、文部省は新しい教科書に掲載するための新しい国語教材を、広く一般から公募するという、民主的で画期的な方法を採用していたのだった。 しかし、敗戦の混乱がまだ色濃く残る日本で、食料もじゅうぶんに行き渡らないような時期に、一般の国民の関心をどれほど得られたのだろうか。 |

| 6、教科書作品を公募 |

|

公募は昭和二十一年四月九日付で新聞各社に発表された。朝日新聞では「教材を一般募集/国定教科書の国語」、毎日新聞では「国語教科書に民間から教材を/文化、科学に平和精神を盛る」とし、大きく紙面を割いている。また子どもが読者の少国民新聞(現毎日小学生新聞)では「みなさんの綴方も国語読本の教材に/文部省で広く募集」とあり、本文は「国民学校の先生方。会社におつとめのお兄さん、教育に熱心な方々の作品はもちろん、特に皆さん方少国民の作品の中から、次のようなきまりで、優れた教材を選ぶのです。再建日本の教育のために、皆さんの綴方がそのまま教科書になるのですから、大いに筆を取って下さい。(中略) 一、採用について (イ)よいものはいくつでも採用し、薄謝を出します。又作品はなおすことがあり、一切おかえししません。 (ロ)採用作者の氏名は、新聞、ラジオなどで発表します。 (ハ)選定は国語読本編修者の会議で決め、締切は昭和二十一年五月十五日。送付先は、東京都麹町区文部省教科書局第一編修課国語読本編修係宛」となっている。 朝日新聞の同じ紙面には「けふから一年生」とあり、坊主頭とおかっぱ頭の少年少女たちが勢揃いしている写真の下に「新しい折りたたみ式の教科書も出来たし、乏しいながらカバンや文房具の配給もある。さあ私たちもけふから一年生だ」と晴れ晴れと書かれている。 とにもかくにも紙が不足していた時代である。「教科書三七〇〇万冊を印刷するため新聞用紙をへらし、全国一一六の日刊新聞社から約六〇〇万ポンドの用紙を提供することになったため、全国の新聞は三、四、五月の三ヶ月間、毎週二回(日、月)タブロイド型の新聞を出すことに決まった」という記事もある。それにしても、これほどまでにして子どもたちへの教科書優先で時代は進んでいたのだ。 そして、教材採用は同年十月二十二日付で発表されていた。朝日新聞では「児童や作家も編纂者/国語教材に公募作品」とあり、本文には「一二二五点の応募中、このほどうち十二点の入選がきまった。来春からつかわれる国民学校国語教科書の読本にはこれらの作品がとり入れられるわけだが、なかでも国民学校児童の三四五名、中等学校生徒一四〇名、専門学校以上の学生六二名、総募集数の三四パーセントという学徒作品のなかから三名が入選し歴史的な国語教科書に清新な息吹をふきこむこととなった。」とある。文部省は新聞発表と同時に諸学校にも通牒していることから、学校単位での応募があったとも考えられるが、公募から一ヶ月余りという短期間にあって、千点を超えるとはかなりの応募数だ。しかし、当時を知る人に振り返ってもらっても、折りたたみ式の教科書は克明に覚えていても、この公募を覚えている人は私の周りではひとりもいなかった。おそらく当時の子どもたちにとって、それほど心ときめくニュースでもなかったのだろう。 当選した児童生徒は、川名いそ子(散文/千葉県保田市田町)、横井澄子(散文/栃木県葛生町)、佐藤充(俳句/静岡県宇久須国民学校)の三名だった。なかでも佐藤さんの作品は「俳句」となっている。ここにきてようやくこぶたの鳴き声が高らかに響いたような心地になるが、続くいくつかの代表作品は「すずめちゆんちゆんないて秋の雨」「月がまるくてどこのうちにもすゝきたててある」と、なんと自由律であった。しかし、応募された全作品が自由律なのか、いくつかは定型なのか、これだけでは分からない。毎日新聞には「国民学校三年生とは思えない腕達者な俳句」とあり、氏名から学校名、学年まで、現代では考えられないような個人情報が記載されているのだから、佐藤さんを探して本人にうかがえば真相はおのずと明らかになるはずである。こうしてこぶた探しは佐藤さん探しに一時転向するが、これがまた思わぬ壁にぶつかる。 まず、宇久須国民学校(現西伊豆町立賀茂小学校)に連絡したが、在籍簿に佐藤充さんの名前はないという。念のため何年かにわたって確認してもらってもやはりいない。西伊豆在住の知人が大いに協力してくれたのだが、同窓生の何人かに聞いても覚えのない名前としか返事がなく、ギブアップの知らせが入る。いくら混乱していた時代とはいえ、そう大きな学校ではないのだから、誰も知らないということがあるのだろうか……と、頭を抱えているところへ「佐藤くんが見つかりました」というメールが入った。まず新聞各紙に発表されていた「佐藤充」は誤りで正しくは「佐藤允」であったこと、宇久須国民学校は允さんの父親の勤務先だったことなど、さまざまな誤情報が重なり、本人に行き着かなかったのだ。宇久須国民学校出身の方が、その頃の校長が佐藤姓だったことを思い出してくれたことで糸がほぐれていった。 佐藤允さんは今も伊東市でご健在であった。昭和七年生まれで、当時は下田市の中学で寮生活をしており、新聞発表で取材され初めて自分の俳句が教科書に載ることを知ったのだという。荻原井泉水の門下生だった父佐藤専子の勧めで、国民学校二年生頃から「層雲」に月々の投句をしていたというから、応募はおそらく本人の承認なしに行われたのであろう。 しかし作品は一貫して自由律であり、切れ字を使用する俳句は一度も作った記憶がないという。念のため、こぶたを含めた二十四句を見ていただくが、「申し訳ないが自作は一句もないようだ」と、返事が届いたのだった。  昭和21年10月22日付「毎日新聞 」 |

| 7、児童俳句の採用 |

|

教科書教材募集で唯一の俳句作品として採用された佐藤允さんの作品ではない。こぶた探しの双六は、また「もとの位置に戻る」となった。 それにしても佐藤さんの作品は一体どこにいってしまったのだろうか。『戦後初期国語教科書史研究』(風間書房)には「当選しながら、実際には教科書に採録されなかったものもある」とあり、「佐藤允〈笛の音〉俳句→不採録」となっている。しかし、佐藤さんから届いた手紙には「(作品が掲載された)教科書が実家にあると思われ……」と書かれている。 解決の糸口は佐藤さんが投稿していた「層雲」にあった。新聞紙上で佐藤くんの作品が教科書に採用されることを知った荻原井泉水は手放しの喜びを次のように記している。 終戦後、全くあたらしく編輯し直されることとなった国民学校の教科書に自由律俳句の採りあげられたことは、当然とは云いながら、欣快のことである。その句は一般の国民学校の生徒から生徒の作品を募集したもので、選者は文部省の図書編輯者である(中略)。 在来、国民学校の教科書には、芭蕉や一茶の句が載っていて、俳句というものを児童は、説明をきいているが、それは昔の俳句だし、先生も、定型俳句以外に俳句はないと考えている人ばかりだから、時には児童に句を作らせたりする先生も五七五のほかはやらせない。時たま、その児童の父兄が自由律を教えて見ても、先生に見せるとそれは俳句でないと云われるから、それでお仕舞いになってしまう。そうした点は、今後、是正されるだろう。なにしろ、教科書に「自由律俳句」として掲載されているのだから……こうした意味で、在来、道路をふさげていた大きな石が取りのぞかれたような、朗らかな気持がする。「層雲」34巻7号(昭和22年3月号) しかし、翌年、実際に教科書を手に後の昭和23年の同欄では、落胆とも諦めともつかぬ言葉となっていた。 小学校四学年の教科書に、層雲の佐藤専子さんの令息佐藤允さんの作品にして、かつて層雲に載ったものが、「児童の俳句」として載せられることに内定したということは、ずっと以前此の欄に書いた。ところが、その教科書が公刊されたのを見ると、はじめ内定されていたものと多くの相違がある。作品は、同人のものにちがいないが、それを「俳句」という名目に於てせずして、一種の「童詩」であるかのように扱ってある。文部省がどうして、最初の内定(これは当時の朝日、毎日其他の新聞紙上に報道されている)を変更することになったか、其の理由に就て、私ははっきりとした情報を得ているわけではないが、恐らくは、或る方面から横ヤリがはいった為ではないかと思う。つまり、その内定が新聞で発表されたのを見て、定型の人たちはおどろいたのであろう、自分たちがつねづね自由律俳句は「俳句にあらず」と云っている。それが「俳句」として、小学校の教科書に載ったのでは、大異変事だからである。世間的には、俳句は十七文字という通念が一般的であるものを、文部省ともあるものが、あだかも層雲派の主唱を受入れたかの如き俳句の扱いようをするのはケシカラヌ事だ、といきり立ったであろうことも、想像されないでもない。然し、事実はどうか私は全く知らないことだから、其事をかれこれ云うのではない。又、そんな舞台裏のことはどうでもいいことである。とにかく、教科書にはハッキリ「童詩」と名づけたわけでもなく、又「俳句」と名づけたわけでもなく、之をただ綴り方(作文)として扱っている。そこで私は、こうした扱い方も亦大に可なりではないか、と考えている。「層雲」35巻8号(昭和23年1月2月合併号) なんらかの都合で見直された佐藤さんの作品は、同じ小学校四学年(上)の「作文」で見つけることができた。それは石森延男の書き下ろしの項目で、一冊のなかの三分の一ほどのページ数を使用した一学期のメインとも思われる学習項目であった。たしかに新聞に発表された作品を含めたものが掲載されていたが、井泉水が指摘したように、俳句でもなく詩でもなく、それはかなり奇妙な掲載の様式だった。まず、作文の児童の作文を紹介し、書き方として「文章はくわしくさえすればはっきり写しだすことができるとはかぎりません」と、文章を削る手法を説明した後、短い文章の例として ほたるを三びき、つかまえました。 雨がはれて、にじが大きくでました。 等が並び、「こんなのは、みじかくなった文ですが、まだ、みがきあげられたことばということはできません。つぎのはどうでしょう。」とあり、そこで佐藤さんの作品が二十四句並べられているのだが、それらはすべて句読点が付けられ、一見しただけでは自由律俳句とは到底思えない姿に変わってしまっていた。 すみをすっている。めじろの声がきこえている。 雨が降る。風がふく。さくらの木がぬれてゆれている。 四年生の楽しさよ。さくらの花をしらべてみたりーー 二番目の作品は、新聞に紹介されていたもので、原句は「雨がふる風がふく櫻の木がぬれてゐる」だったはずだから、句読点の追加のみならず、形まで変わっている。教材の応募要項には「原文は修正添削することがある」とあったが、新聞紙上で「国民学校三年生とは思えない腕達者な自由律俳句」(毎日新聞/昭和21年10月22日付)と紹介された作品がこのような姿になり果て、作者名も明かされず、しかも後年の学術書に「当選はしたものの不採用」と記述される結末となっていようとは、泉下の井泉水には聞かせられない事実である。 |

| 8、掲載見直し |

|

荻原井泉水は、昭和二十二年から二十四年の三年間、日本学術振興会のスタッフとして、世界に芭蕉から子規まで約千句もの俳句を紹介するための解釈や翻訳の作業に携わっていた。この政府の仕事に井泉水はかなり力を入れており、「俳人としては、私一人であるから、私の責任も重いことを感じている。(中略)国家的の仕事としてりっぱなものを作りあげる為に、皆が協力するという意味で、私の全力をそそぎたいという熱意こそ、第一である。」「層雲」34巻7号(昭和22年3月号)と記している。日本学術振興会は文部省所管の団体であり、井泉水も関わっていた日本古典文学を海外に紹介するという事業には、新教科書編集委員の麻生磯次、谷川徹三などの名前も見られる。この事業は既に「万葉集」や「謡曲」の翻訳で立派な業績を挙げていたもので、「俳句」の委員会においても盛んに議論が交わされていたようだ。そして、この共同作業のなかで井泉水は自由律俳句の掲載が叶わなかった舞台裏についても知り得たのではないかと思われる。層雲誌に「或る方面から横ヤリがはいった為ではないかと思う」と書くからには、おそらく信頼できる情報を耳にしてのことだろう。国語第四学年(下)に掲載された「夕やけ」の二十四句が、佐藤允さんの「笛の音」の作品数とぴったり合致しているのも、いかにも急な変更が行われたのではないかと嫌疑される要因のひとつだ。 当時の教科書はGHQ/CIE(民間情報教育局)の事前検閲が義務づけられていた。原稿の草案ができると、それをまず英文に翻訳して総司令部に提出し、その許可を得てからのち、印刷工程に入るという自国の教科書ながら他国の許可を得なければならないという占領下ならではの煩わしい行程を踏んでいた。戦時中の教科書に採録されなかった外国童話のアンデルセンや宮沢賢治など、子どもにとって難解と思われる資料にはなかなか許可を得ることができず、認可段階でかなりの時間を要しており、それでいながら新学期は次々と迫る限られた時間のなかで進められていた。そんな過酷な作業日程のなかで、新聞発表ののちに佐藤さんの作品を俳句から自由詩と位置付け直し、俳句ページの作品を新たに収集したと仮定した場合、作業時間はどれほど当てることができたのだろうか。『戦後初期国語教科書史研究』(風間書房)の教科書発行供給表によると、佐藤さんの作品が含まれる「作文」が掲載された国語第四学年(上)の原稿認可日は昭和二十一年十一月二十九日、俳句作品が掲載された国語第四学年(下)の原稿認可日は昭和二十一年十二月九日となっている。教材の新聞発表が十月二十二日ということは、その時間はわずか一ヵ月余りしかない。国語教科書編集の中心だった石森延男は、新聞で華々しく発表してしまった佐藤さんの作品を今さら外すわけにもいかず、自分の書き下ろす「作文」のページでかなり強引なかたちで紹介することで、埋め合わせとしたと思われる。並行して、定型十七文字の俳句作品を一ヵ月のなかで探したのだとすると、二十四句中、中村草田男『長子』からの作品が三分の一を占めるという不自然な抽出も納得できるというものだろう。 石森は「現代教育科学」一九六六年二月増刊号(明治図書)のなかで当時の激務を振り返り、同僚ふたりが相次いで亡くなったことを告白している。教科書編集委員は、ほとんどが四十代の若いスタッフであったことを思い出してほしい。アメリカ側からは、従来の日本の国語教育には読む喜びへの配慮がないと革新的な改変を求められ、国内では伝統を重んじる重鎮たちから横ヤリが入れられ、平均年齢四十六歳という同僚たちの労苦は、いかばかりであっただろう。 苦渋の選択を果たした石森は、新たに編集し直した定型俳句のページを反層雲派の人々に見せたのだろうか。こぶた句を含む俳句作品「夕やけ」二十四句の作者名を出さずに一覧したことは、桑原武夫の「第二芸術」への意識ばかりでなく、自由律俳句掲載に反対した「或る方面」に対してできる限りの反発だったのかもしれない。そう考えると教科書編集委員でまとめた『小学校国語学習指導の手びき』にあった「どの作品がだれのであるかは考えないでよいように思われます。作家によってはくがつけられるべきではなく、作品本位で考えていくべきであります。」や「有名無名おとなこどもの区別なく作品本位で、子どもらしく、理解し易いものをとりあげています。」と、ことさら正当性を強調するようで奇妙に思えた文章も、悲痛な板挟みのなかで上げた自由への叫びであるかのように響いてくる。今一度『小学校国語学習指導の手びき』を読み直してみれば、先の章の最終行は次のように締めくくられている。「この教科書の立場としては、文語文はこの程度の登場で終ります。そして恐らく今後これが小学校の国語教育の根本的な方針として支持されるべきものではないでしょうか。」と、なんとも意味深長な一文であったのだと、今さらながら気づくのである。 教科書編集委員のひとりで、ホトトギス会員でもあった石井庄司(桐陰)氏(1900-2000)が、このあたりにどのように関わっていたのか今では知るすべもないが、ほんの数年前まで、当時の現場に確実に居合わせたはずのご当人が健在であったという事実に、後悔の念は募るばかりである。こぶたの俳句の作者も児童作とはいえ、昭和二十一年当時が小学校一年生であってもそろそろ古稀を迎える年齢となるのだ。 すっかり時勢に傾いてしまったが、厳しい教科書作りの現場をひもときながら、ここでは自由律嫌いの定型派が誰であったか、ではなく、教科書編集委員が一ヵ月で定型派を納得させる児童作品をどこから見つけたか、が重要なのであった。 |

| 9、児童の俳句投稿場所 |

|

現在国会図書館を始め、全国の大学図書館が所蔵する図書に至るまで、あらゆる蔵書検索がインターネット上から可能である。また遠隔地の場合には、該当ページをコピーして送付してくれるというありがたいサービスも、もちろん有料ではあるがほとんどの図書館で実施している。そこで、「児童」「少国民」「俳句」などの文字が含まれる書籍を検索し、可能な限りの情報を集めてみることにした。 強力な関西探索チームから、戦前の文部省読本編集者である馬淵冷佑/矢田枯柏著『児童俳句の学ばせ方』に、「多くは教え児の作品を蒐めたが、中には少年少女雑誌から採ったものもある。かな、けりを用いたものの多くはそれである。」との記述が送られてくる。また、別冊太陽『子どもの昭和史』では、小学校四学年(下)に掲載されている「先生とみなさんへ」が、当時の綴り方専門投稿誌『赤とんぼ』からの採用であったことが明かされていた。 そこで雑誌新聞の投稿作品からの登用を考えてみる。まずはこぶた句探索の範囲を、新しい日本となった昭和二十年八月から、国語教科書原稿認可日となっている昭和二十一年末までを対象範囲として少年少女雑誌、新聞を手当り次第調べてみる。 戦後の慌ただしい世相のなかで、いち早く活気が戻ったのは出版界であった。大人向けの大衆雑誌はもちろんのこと、児童雑誌も相次いで創刊された。戦前から続く『少年倶楽部』『少女倶楽部』がそれぞれ『少年クラブ』『少女クラブ』と装いを新たにしたことを皮きりに、さまざまな児童雑誌が毎号盛んに投稿作品を募集し、またページを割いていた。子どもたちにとって「投稿」とは、自己顕示の場というよりも、もっと切実な喜びを与えていたようである。 掲載されている作品のリアルな時代の息遣いに思わず作業の手が止まってしまうこともたびたびあった。 鈴木喜輝(少年クラブ昭和22年新年号) 焼跡に一人ぼつちのポストかな 島津文人 六年(少国民新聞昭和21年6月22日付) 甲府市のバラックやねに石があり 大泉敬介 六年(少国民新聞昭和21年10月8日付) 父戦死ことしの冬の寒さかな これらの風景を、悲しみとも言わず眺める子どもの視線は、数週間前、数カ月前には戦争が日常だったという事実が大きく横たわっている。 小宮山順令 五年(少国民新聞昭和21年7月23日付) 草刈や今日もまけずに鍬ふるふ 小林千江子 五年(少国民新聞昭和21年10月8日付) ねんねこに坊やのぬくみぽかぽかと まだ疎開先であったり、幼い妹弟の世話に明け暮れたり、子どもの世界でありながら、労働の俳句が多いことに驚かされる。 しかし、進駐軍がジープで走り回る風景に、日本中の子どもたちが目をみはり、物おじなく触れ、勢いよくやってくる新しい日々にいち早く順応している姿もある。 星野正浩 五年(少国民新聞昭和21年2月21日付) グッバイとみんなでたかるジープかな 青柳貴一 五年(少国民新聞昭和21年6月27日付) ヂープからにこつと顔出す進駐軍 同じ四年生の教科書に採用された作品を生んだ『赤とんぼ』には大きな期待をかけていたが、代表選者の川端康成が「短歌や俳句の投稿も毎月ありますが、子供に短歌や俳句を作らせるのは無理ではなかろうかと私は思います」と書いており、俳句作品の掲載はなかった。『少国民新聞』(現毎日小学生新聞)では、ホトトギスの吉井莫の選で、ほとんど毎日のように投稿俳句が登場した。時折作句のためのヒント「俳句にカナやケリとかワザワザ使はぬこと」や「原句に青い空とあるが秋の空にかへてごらんなさい」など心優しい添削が見られる。 また同紙昭和21年7月23日付の「雑誌の批評」で「文章、短歌、俳句の少国民作品募集も漸くはっきりした地盤をつくることができたらしく、入選作の水準が著しく高くなったことが眼につく」と書かれた『少国民の友』が、どこの図書館でもほとんどが欠号であり、存在している号に俳句のページを探せなかったことはたいへん残念だった。短歌や詩の投稿作品が多い少女誌のなかで『少女画報』だけは兼題句の募集があり、選者が加藤楸邨ということで期待は高まったのだが、こちらも不発。こぶた句以外でも、教科書に掲載されていた児童作にあたる作品のどれかひとつでも見つかりますように、という悲壮な気持ちになっているのだが、どこを探しても掲載作は見つからない。 それにしても、民主主義を大いに提唱する戦後初の教科書であるからには、掲載作品も戦後の雑誌、新聞からと思い込んでいたが、もう一度、教科書に掲載された二十四句前半の児童作に該当する俳句を見直してみると、戦後の少年少女の作品をひたすら追ってきた目には、なんとも奇妙に映る。「秋風にプールの水がゆれている」や「朝つゆの中に自轉車のりいれぬ」など、プールや自転車といった単語に違和感を覚えるのだ。これらは戦前の豊かな時代の作品なのではないか。すると、該当する雑誌や新聞の時代は途方もなくさかのぼり、まさに砂丘に針を探すごとき作業となる。 今回の新聞雑誌を探索してみて、敗戦の厳しい時代を子どもたちが希望と憧れを持ってたくましく生き抜いている様子を知ることはできた。しかし、こぶたはまたも身をひるがえし、時代のどこかへと身を隠してしまったのだった。 |

| 10、日経新聞とアンケート |

|

平成二十年四月二十七日付の日経新聞に、清水哲男さんが三月に亡くなった草森伸一さんの追悼記事のなかで〈ぼくらは「欠字児童だった〉のタイトルでこぶた探索にも触れていただいた。以下は記事の抜粋である。 この三月に、草森紳一君が逝った。七十歳。同年同月(昭和十三年二月)生まれで、ほぼ半世紀に及ぶ親しい友人だっただけに、その急逝には手ひどい衝撃を受けた。〈中略〉この尋常ならざる本好きは、しかし程度の差はあれ、草森紳一ひとりのものでもなかったと、いまにして思う。というのも、我々の世代は物心ついたときには戦争中であり、敗戦後にもとにかく何もなかった。甘いものもなかったし、それよりも満足な主食もなかった。おまけにせっかく字を覚えたのに、周辺に読むべき字がないという飢えの感覚をわかる人が、いまどれくらいいるだろうか。言うならば欠食児童であると同時に、我々は「欠字児童」でもあったというわけだ。ときに今は新学期がはじまって間もない。児童生徒はみんな新しい教科書を持っているはずだが、これを一般的な本と同価値に思っている子は先ずいないと思う。しかし私たち「欠字児童」にとっては、どんな本であれ本には違いなく、漫画本や小説本などと同じく、教科書もまた立派な「本」なのであった。まあ面白くない部類の「本」ではあったけれど、新学期になって配られる真新しい教科書に興奮しなかったといえば嘘になる。とくに国語の教科書は、授業の進むのが待ちきれずに、先へ先へと読んだものだった。予習などという殊勝な心がけからではない。そこには、なによりも魅惑的な「字」の行列があったからである。〈中略〉ところで近年、この「欠字児童」世代ならではの事件(?)が持ち上がったことを書いておきたい。事は、私の高校の同級生があるネット掲示板に、次のように書き込んだことからはじまった。「小学時代に教科書で知った『こがらしや子ぶたのはなもかわきけり』という俳句が忘れられません。作者は何という方でしょうか」。早速、何人かから反応があった。同級生の記憶による表記が一字も間違っていないこと(さすが「欠字世代」だ)。昭和二十二年の四年生の教科書に載った二十四句中の一句であること。ただし、なかに子供の句も混じっていて、作者名はすべて伏せられていること(作者名や年齢などで作品の価値が左右されてはならないという、当時の「民主主義的」な教育方針によったものだろう)、等々。ならば作者不詳で一件落着にしてもよかったのだが、私も含めて何人かのネット仲間は釈然とせず、作者探索に乗り出すことになった。〈中略〉各種図書館での資料探しはもちろん、考えられる限りの方向からなお探索中である。これぞと思う人物に接触したり、そのつど熱心な協力者もいるのだが、いまだに謎のままだ。ご存知の読者がおられたら、ぜひご教示願いたい。作者名がわかったからといって、むろん何がどうなるというものでもない。しかし、この世知辛い世の中でのこうした無償の好奇心の発露には、嬉しくなる。〈後略〉 長い引用になったが、この全国版の新聞記事になんらかの反応を期待しないわけにはいかない。はたして日経新聞の読者からどのような反応があるのだろうか、とうとう「わたしの句です」という衝撃の告白が聞けるのではないか、そして何人もの作者が名乗り出た場合、何をして信憑性ある作者として信じればよいのだろうか、などと、楽観的な空想をしながら、数週間が経過した。しかし、朗報はそう簡単には舞い込まない。清水さんに一通の封書が届いたと聞き、高鳴る動悸を押さえつつ、内容に耳を澄ませたのだが、それは当時の教科書を克明に覚えている、という共感の手紙だった。それ以外、全国紙という絶好の機会を得ながら、これという情報もなかったというのは、追悼記事に紛れ込ませていただいた草森さんにも申し訳ないことだった。 ならば、能動的にこちらから問いかけてみようと、アンケートを思いついた。昭和二十四年度から教科書は検定制となったが、当初はまだ全学年揃って発行された出版社は少なく、引き続き国定教科書を使用していた例もあったと聞く。昭和二十二年に一年生に入学している昭和十六年生れから、六年生の昭和十年生れの方に、教科書の思い出を聞くことで、この暗闇のなかに何らかの光りを見い出すことができるかもしれない。アンケートの内容は次の四点に絞り、該当する年代生まれの鹿火屋会員と、わずかながらでも面識のある俳人の合わせて約百名に向けて発信した。 質問1 小学校四年生に俳句の授業があったことを覚えていますか? 質問2 昭和二十一年教科書作品が新聞公募されたことをご存知でしたか? 質問3 小学生時代に俳句を新聞、雑誌、結社誌等に投稿したことがありますか? 質問4 当時の教科書の印象や学習の思い出などお聞かせください。 もちろん、いくら楽天家のわたしでも「それはわたしの作品です」と、実は身近な方の作品だったなどという大円団を空想することはないが、それでも現在俳人である方々に限った回答には、俳句についても特別な思い出があるのではないか、との期待は抑えようとしてもふくらんでしまうのだった。 |

| 11、戦後の小学生たち |

|

回収できたアンケートは六十五通。昭和二十二年当時の学年は内訳は、六年生十四名、五年生七名、四年生九名、三年生九名、二年生十一名、一年生十五名であった。当該教科書「四年生(下)」を確実に使用しているのは四年生九名と三年生九名の十八名。学校によっていは検定後も国定教科書を使用していたので、二年生一年生であった二十五名も、同じ教科書を見ている可能性は残る。また、上級生は投稿雑誌に俳句投稿をしていたことも考えられ、教科書に掲載されている児童作についてのニュースを耳にしているかもしれない。 質問1 小学校四年生に俳句の授業があったことを覚えていますか? ●「覚えている」は八名。具体的に記載されていた作品を数句覚えているという記述もあったが、作者や作者名がないことについて、当時の授業で触れたり、学習した記憶を書いている回答はなかった。 質問2 昭和二十一年教科書作品が新聞公募されたことをご存知でしたか? ●「知っている」はゼロ。新聞紙上で見た覚えがなくとも、学校で告知したり、友人同士で噂になったりすることもあるのではと思ったが、実際にはまったく浸透していなかったようだ。わずかな公募時期に合わせることのできた、熱心な一部の学校のみ参加、ということだったのだろう。また、「教科書作りに参加する」といったことに個人で挑戦するのは、子ども社会のなかでは「目立ちたがり屋」のすることとして敬遠されていた向きもある。教科書教材募集で採用が新聞発表された佐藤さんがしきりに「わたし自身の応募ではない」と言っていたことも頷ける。 質問3 小学生時代に俳句を新聞、雑誌、結社誌等に投稿したことがありますか? ●「投稿していた」は三名。その内、一名は短歌の投稿である。「裕福な友人の家で読む少女雑誌の巻末に掲載されている投稿常連者に憧れていた」という熱心な読者はいたものの、実際に小学生が投稿することはまれだったようだ。中学に進学してから投稿少年となっているケースも多く、この時代ハガキを自由に出したりすることさえ、時間やお金に余裕がなければできなかったということだろう。 以上、アンケートからは残念ながらこぶたの作者に直接つながる回答は得られなかった。しかし、戦争が終わり、教育現場の変わり様に戸惑う児童の姿は最後の設問「質問4 当時の教科書の印象や学習の思い出などお聞かせください。」で、はっきり見ることができた。 命をかけて理想の教科書作りに奔走していた文部省国語教科書編集サイドとは別の、学ぶ側の児童の混乱した気持ちが伝わる回答が並ぶ。 もっとも多かったのは、やはり墨塗りをさせられた記憶だった。軍国的教科書撤廃の可及的すみやかな処置を求めるアメリカのもとで、国家にまったく時間がなかったとはいえ、子供たち自身にそれをさせることの残酷さを、今さらながら疑う。「そのときの先生の苦渋の表情のみ鮮明」という回答に込められているように、悲しみと絶望は拭いきれない傷となっている。 翌年、究極の紙不足のなか、新聞休刊日まで設けて新聞用の紙を調達し印刷された折りたたみ式暫定教科書の記憶も具体的だった。折ったり、切ったり、厚紙で表紙を付けたり、「こくご」と家の人に書いてもらったりと、こちらは工作的な要素もあり、わずかに楽し気な記憶となって思い出されている。しかし暫定教科書配布にあたって、従来の教科書は一切使わないという建前だったはずが、全国の学校に行き渡らず、実際には各地で古い墨塗り教科書が使われていたようだ。 また「代用教員」という言葉もよく登場する。調べてみると、教員の絶対数が間に合わず、中学校卒業という資格だけで教壇に立つことができる代用教員(「ポツダム教師」=ポツダム宣言によって新学制が始まったため教師になれた、という蔑称もあったほど)もずいぶん採用されていた。実際、新学制は昭和二十三年からだが、敗戦直後から同様の状況であったことは間違いなく、彼らの人数の多さが、授業内容の大きな差を生むことになっただろう。無記名だった教科書掲載句を前に、著名俳人の名前すら知らないという教師がいたことも考えられる。 回答のなかには「母が帯芯でランドセルを作ってくれました」「校庭にナスやきゅうりを作っているかたわらで八ミリフィルムの映画会がありました」「国語の時間にローマ字を習ったことを鮮明に覚えています」など、具体的に当時の風景を伝える思い出も書かれてもおり、今まで過去の映像だった子どもたちがにわかに体温を伴って近寄ってきてくれたように思えたことだった。 その後、新しい国定教科書の登場となるのだが、鮮烈な墨塗り、自作の折りたたみ式という経験のあとでは、比較的印象が薄いようだ。さらに二年後には、カラーページが挿入されたカラフルな民間の検定教科書も登場する。おそらく、熱い血潮で取り組んだ文部省国語教科書編集者たちの気負いとは反比例して、戦後もっとも印象の薄い教科書という存在が、この最後の国定教科書だったのかもしれない。 また、〈こがらしや子ぶたのはなもかわきけり〉を見て、詩人岡崎清一郎の〈木枯や煙突に枝はなかりけり〉を想起したとの指摘もあった。「詩人好みですね」とある通り、やはりこぶた句は専門俳人の作品ではなく、児童作だろうとの思いをあらためて強くする。 |

| 12、総論 |

|

アンケート回答のなかで、教科書作品についていえばno14「持ちかえしせんこう花火のゆれている」が高浜虚子作であることをご教示いただけたことが最大の収穫だった。 「夕やけ」作品二十四句中、前半十一句が児童句、後半十三句が著名俳人、これは間違いないだろう。しかし、児童句と思われる前半句の出典は全句不明。以上が今回の不甲斐ない総論である。 1 かあさんがぼんやりみえるかやの中 2 上ばきを自分でつくるわらしごと 3 子もりするしずかなる月なの上に 4 麦ふむやみだれし麦の夕日かげ 5 こがらしや子ぶたのはなもかわきけり 6 月の夜をわが家のありしあたりまで 7 すみきったボールの音や秋の風 8 秋風にプールの水がゆれている 9 草原に一本あかしはじもみじ 10 二重にじ青田の上にうすれゆく 11 朝つゆの中に自轉車のりいれぬ 12 親のまたくぐる子うしや草の花 (西山泊雲) 13 ほし草にかげおとしとぶとんぼかな (窪田致格) 14 持ちかえしせんこう花火のゆれている(高浜虚子) 15 大空にのびかたむける冬木かな (高浜虚子) 16 かい道をきちきちととぶばったかな (村上鬼城) 17 下雲へ下雲へ夕やけうつりさる (中村草田男) 18 うらがれにおろされ立てる子どもかな(中村草田男) 19 かやごしの電燈のたまみておりぬ (中村草田男) 20 さるすべりラジオのほかに声もなし (中村草田男) 21 くれていく巣をはるくものあお向きに(中村草田男) 22 まえ向けるすずめは白し朝ぐもり (中村草田男) 23 ひたいそぐいぬにあいけり木のめ道 (中村草田男) 24 歩みくる胸のへにちょうとびわかれ (中村草田男) それにしても、この連載中に目黒の教育図書館は文科省ビルのなかへ縮小移転し、大阪府立施設見直し方針とやらで、多くの児童図書を所蔵している関西の「大阪国際児童文学館」は中央図書館へ併合される動きとなった。おそらく数年後には、戦後教育の資料探しはずっと困難になることだろう。現段階で資料めぐりを存分にできたことを幸いに思わなければならない。 また、探索終盤の諦めムード漂う盛夏の頃、ホトトギス歳時記に〈尾をふりて首のせあへり冷し豚 三条羽村〉があることを知った。「牛馬冷す」とは、夏の盛りに農耕などで疲れた牛馬を川などに連れ汗を流し疲労を回復させてやることをいう。そして、豚にもこのような癒しの機会があったことを初めて知ったのだった。この機嫌よく水浴びしている豚たちのなかの一頭を、こがらしを乗り越えたこぶたの姿に重ね、きっと立派に成長したであろうと勝手に思い込むこととする。 そして、今後またいつひょんなことで作者判明の道が開けるかもしれず、当分「こがらしや子ぶたのはなもかわきけり」と呟き続けることにしよう。 最後にすべての始まりの質問をしてくれたけいこさん、迷走する道中エールを送り続けてくれた清水哲男さん、関西の図書館所蔵作品の探索を一手に引き受けてくれたNさんこと中寺正さん、当時のホトトギス資料を丹念に調べてくれた今井肖子さん、西伊豆を駆け回ってくれた森本さんご一家、国語教科書掲載を果たしていた層雲の佐藤允さん。最後の国定教科書を使用していた時代と重なるというだけで唐突なアンケートに応じてくださり、多くの貴重な戦後の風景を教えてくださった皆さま、なかなか核心にたどりつけない探訪記を最後まで読んでくださった皆さまへ、心からの御礼を申しあげます。 参考文献 『小学校国語学習指導の手びき 第4学年用』(時事通信社) 『学習指導要領国語科編(試案)』(文部省) 『日本教科書体系』(講談社) 『文部省著作戦後教科書解説』(大空社) 『戦後初期国語教科書史研究』(風間書房) 『日本の国語』(増進社) 『少国民文化』(少国民文化協会) 『児童俳句の学ばせ方』(広業社) 『子どもの昭和史』別冊太陽(平凡社) 『少国民の為の俳句の本』(青山出版社) 『第二芸術』(講談社学術文庫) 『全日本児童詩集』(尾崎書房) 『石井桐陰集』(社団法人俳人協会) 『学校教育と俳句』(社団法人俳人協会) 「国民教育」(国民教育図書) 「日本教育」(国民教育図書) 「別冊現代教育科学」(明治図書) 「朝日グラフ」昭和六十年四月号(朝日新聞社) 「現代教育科学」一九六六年二月増刊号(明治図書) 「層雲」昭和二十二年三月号、昭和二十三年一月号 少國民新聞(現・毎日小学生新聞) |

|

初出:俳句結社誌「鹿火屋」2008年1月号〜12月号 web公開するにあたり、若干の加筆訂正、図版、URLの追加などを行っています |

|

※上記連載中逃亡を続けた「こぶた」ですが、その後寄せられた情報のおかげで見つけることができました。 詳細はこぶた探訪記完結編をご覧ください。 |